保有水平耐力サポート会員

保有水平耐力

保有水平耐力

耐震設計標準となった保有水平耐力計算法

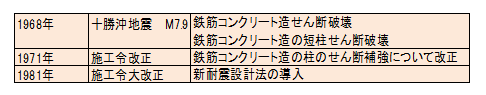

2007 年 6 月の基準法の改定前までは、「保有水平耐力計算」というカテゴリーは「許容応力度等計算法」の「等」に中に含まれるものでした。それがご存知のとおり、基準法の改定により、「保有水平耐力計算」という独立した名前を与えられ、結果として、「保有水平耐力計算」の中に「許容応力度計算」が含まれ「格上げ」されました。そのきっかけとなったのが、一連の、いわゆる耐震偽装事件であることはご存じのことと思います。この騒動の中で、国は「建物の耐震指数」と呼ばれるものを公表しつづけましたが、これは、建物の保有水平耐力を必要保有水平耐力で割ったものです。ここには、「保有水平耐力計算こそが日本の耐震設計のスタンダードである」という国のメッセージがこめられていたわけで、このような法改定が行われたのは「自然の成り行き」でした。と同時に、国は一連の告示とその解説書を公表し、保有水平耐力計算にかかわる細則を定めています。しかし、(財)建築行政情報センターのウェブサイトで公開されている「構造関係基準に関する質疑」などを読むとよく分かるように、「保有水平耐力計算が難しくなった、よく分らない」と感じている建築構造技術者が多いことです。ここで、建築構造関係の規定が大きく見直されたのは、1971年と1981年でした。

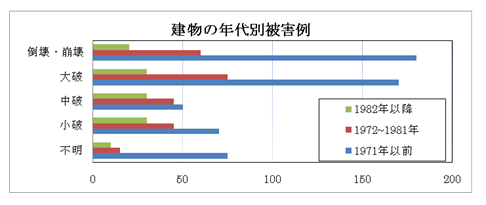

下図は、1995年の兵庫県南部地震「阪神大震災」における建設年代別に建物の被害程度を整理したものです。

1981 年以降の建物の被害が少ないことが確認できます。ということは、「新耐震設計法」とは「保有耐力計算法」であるわけですから、「保有耐力計算法」で設計された建物は、大地震でも安全が確保されているとの結果となります。「保有水平耐力計算」は、1981 年施行の「新耐震設計法」の一部として制定されたもので、もともとは「強震時の建物の挙動を手計算で簡便に検証する」ことを目指したものです。1981年のころは、「机の上のノートパソコン」というものが存在しませんでした。この計算法が施行された当時、建築構造技術者は、保有水平耐力の計算を「めんどくさい」と感じることはあっても、「むずかしい」とは思いませんでした。1次設計については以前の基準のまま(多少付け加えている部分はありましたが)でした。1次設計と比較して2次設計といわれる「保有水平耐力計算」は、単調な手作業の煩雑さ、ということを別にすれば、この計算法全体は見事なくらいシステマティックに出来上がっていたので、「むずかしい」とは思わなかったと思います。それが、時を経てコンピュータ の時代になるに及び、こんどは「めんどくさい」が引っ込んで「むずかしい」が台頭してきました。何故なのでしょうか? 理由は、はっきりしています。手計算の時代には「問題にしようと思っても、それを問題にすること自体が無理であった」ものが、こんどは「本当に問題にせざるを得なくなった」からです。そしてさらに言うならば、「にもかかわらず、計算法の枠組は少しも変わっていない」からです。「これまでは分かったつもりでいたが、じつはよく分かっていなかったことに気づかされた」というのが、現在の建築構造技術者の困惑ではないのでしょうか? ・・・まあ、そんなこんなで、この際、もう一度「保有水平耐力計算法」について勉強し直し整理してみました。そのため、(ベテランの技術者にとっては)「何を今さら」と思われるような初歩的な知識の解説が散見されることと思います。しかし、「保有水平耐力計算法」を充分理解していなければ今後の構造設計に太刀打ちできません。「千里の道も一歩から」まずは、「保有水平耐力計算法」の基本からおさらいしてみることとしましょう。

大地震時に建物に働く力

1)応答スペクトルとRt(振動特性係数)

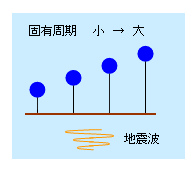

振動解析の理論によれば、一質点系(平屋の建物)の弾性応答値は建物の「固有周期」をパラメータにしてあらわすことができます。そこで、下の図にあるようなモデルを考えます。これは、固有周期が短い順に左側から一質点モデルを並べ(バネの長さが短いものはバネ定数が大きくなり固有周期が短くなる)、これらに同じ地震波を作用させてその応答の最大値を調べようとするものです。

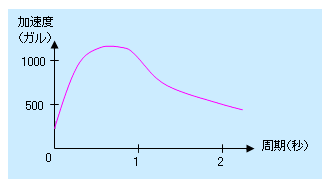

この結果をプロットしたものが『応答スペクトル』で、横軸に固有周期を、縦軸には応答値の種類に応じて加速度・速度・変位の最大値をあらわします。これらがそれぞれ、『加速度応答スペクトル』『速度応答スペクトル』『変位応答スペクトル』のように呼ばれています。

加速度応答スペクトルの例を書いてみます。

実際の加速度応答スペクトルは先のようななめらかな曲線になるわけではなく、もっとギザギザになりますが、これはその外郭線をなぞったものだと考えてください。また、応答スペクトルは通常「減衰定数」というものをパラメータにし、「減衰定数がXXの時の応答スペクトル」というように表現されます。

また、応答スペクトルの便利な点は、

①応答スペクトルを見れば、複雑な数値解析を行なわなくても建物の最大応答値が分かる。

①応答スペクトルを見れば、複雑な数値解析を行なわなくても建物の最大応答値が分かる。

②応答スペクトルを見れば、その地震波にどのような周期成分が含まれているかが分かる。

②応答スペクトルを見れば、その地震波にどのような周期成分が含まれているかが分かる。

の2点です。

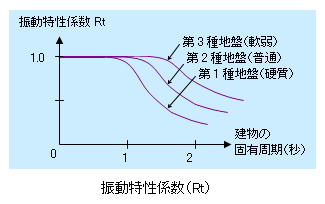

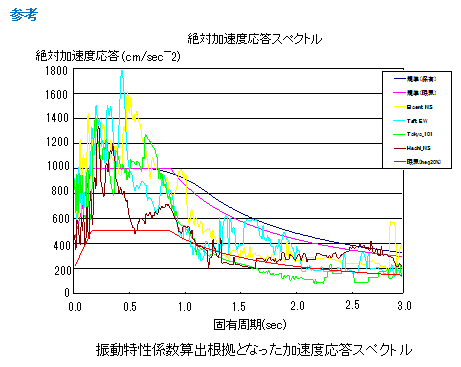

また、地震動の周期と建物の周期が近づくと、「共振」という現象によって加速度応答が大きくなります。ということは、加速度応答スペクトル上で応答値が大きくなっている部分は、地震波の中に「そのあたりの周期の成分が多く含まれている」ことを教えてくれます。 (たとえば上の図でいえば、「この地震波には周期 0.5 から 0.8 秒程度の成分が多く含まれている」ということになります。) さらに、『どのような周期成分が多く含まれているか』ということは、『どれほど複雑に見える波でも、それを一定の周期・振幅・位相をもった正弦波(サインカーブ)と余弦波(コサインカーブ)に分解することができる』という原理があるからです。この「波をときほぐす」手法を「フーリエ解析」、その結果をグラフにあらわしたものを「フーリエスペクトル」と呼びます。ですから、「この前ドコソコで起きた地震はどのような性状のものだったのか」ということが知りたいのなら、ドコソコで記録された地震波の応答スペクトルを見ればよい、ということになります。そこで、過去記録された地震波の応答スペクトル(ここでは『加速度応答スペクトル』)をたくさん集めて比較してみると、そこに一定の傾向があることが分かっています。それが『振動特性係数(Rt)』です。 すなわち、振動特性係数とは、集積された加速度応答スペクトルのデータを分析して定式化したものなのです。

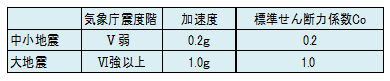

このグラフは、加速度の最大値を 1.0 として基準化していることを除けば、加速度応答スペクトルそのものです。 この 1.0 というのは、許容応力度計算法でさだめている標準的な加速度の値に相当します。ここで、標準的な加速度の値とは、

となります。

加速度応答スペクトルの一般的な傾向によれば、建物の固有周期がある限度になるまでは応答が一定、それを超えると少しずつ小さくなります。したがって、固有周期がある限度よりも長い建物については、建物の設計用地震力を標準よりも低減してよいとしています。

S55建告1793 建築基準法に基づく告示(Z、Rt、Ai)

Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件(昭和55年11月27日建設省告示第1793号)最終改正 昭和62年11月13日建設省告示第1918号

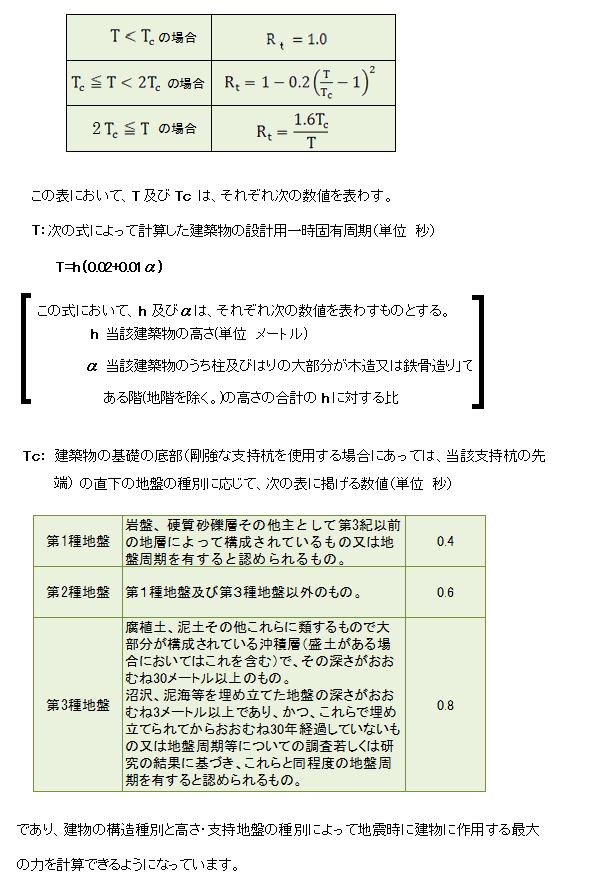

第1 Zの数値

Zは、次の表の左欄に掲げる地方の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値とする。Rtは、次の表の式によって算出するものとする。ただし、特別の調査又は研究の結果に基づき、地震時における基礎及び基礎杭の変形が生じないものとして構造耐力上主要な部分の初期剛性を用いて算出した建築物の振動特性を表わす数値が同表の式によって算出した数値を下回ることが確かめられた場合においては、当該調査又は研究の結果に基づく数値(この数値が同表の式によって算出した数値に4分の3を乗じた数値に満たない時は、当該数値)まで減じたものとすることができる。

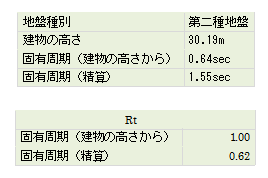

であり、建物の構造種別と高さ・支持地盤の種別によって地震時に建物に作用する最大の力を計算できるようになっています。さて、『ただし、特別の調査又は研究の結果に基づき、地震時における基礎及び基礎杭の変形が生じないものとして構造耐力上主要な部分の初期剛性を用いて算出した建築物の振動特性を表わす数値が同表の式によって算出した数値を下回ることが確かめられた場合においては、当該調査又は研究の結果に基づく数値(この数値が同表の式によって算出した数値に4分の3を乗じた数値に満たない時は、当該数値)まで減じたもの』と記述されている部分ですが、「保有水平耐力計算法」は、振動解析技術のエキスを利用した計算方法であり、この振動解析技術のなかに、固有周期・固有ベクトル(建物が揺れるときの形)を精算で求める「固有値解析」と呼ばれる解析法があります。以下は、10階建てのRCマンションを弊社が開発・販売しております、B_Dyna で固有値解析した例です。

この場合、建物高さから計算した値 Rt = 1.0 から 精算値 Rt = 0.62 が3/4を下回っていることからこの場合、現状で認められるのは、Rt = 0.75までとなります。このように、T=h(0.02+0.01α)による固有周期の推定は、安全側を考慮して実際より短周期となります。

第2 外力分布とAi

建築構造関連の法令の解説書として「 2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」という本(以下、「技術基準解説書」)が国交省から出されていて、その中に、「 Ai 分布にもとづく外力分布を保有水平耐力計算時にも用いればよく・・・」というようなことが書かれています(P.306)。この「外力分布」あるいは「 Ai 分布にもとづく外力分布」というものについてですが、たいていの構造計算書の「設計地震力」の項の出力は下のような形式になります。

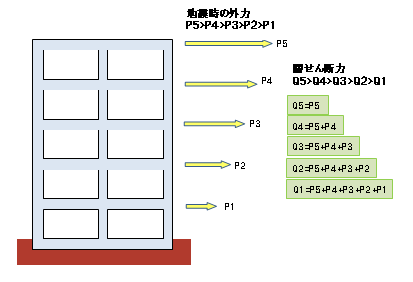

この表のどこにも「地震時の外力」の値は登場しません。(地震力は右表Piの値で構造計算書には明記されない)構造設計では Qi (層せん断力)の値を使って構造計算します。すなわち、 建築構造計算では建物に地震力が作用している状態を「各階の床が地震力を受けて水平方向に変位している」と考えます。そしてこの時、各階の床に作用している地震力は上の階にいくほど大きくなり、上の階ほど変位が大きくなります。建物の基礎に入力された地震力が上の階に向かって増幅されるためです。一方、各階の床はその直下の柱によって支持されていますから、床の変位によって柱に何がしかの力が発生します。これを階ごとに集計したものが「層せん断力」です。さらに、建物を全体として見た場合、基礎位置において固定された「片持ち梁」と考えることができます。そして、すべての力は最終的には基礎に到達します。したがって、地震力も順次下の階に伝達され、それに応じた層せん断力が発生します。結論をいうと、「地震の外力は上の階にいくほど大きくなり、層せん断力は下の階にいくほど大きくなる」のです。

ここで最初の「設計地震力」の表に戻りますが、この Ai の欄を見ていると、つい、これこそが「地震時の外力分布」をあらわすものではないか、と思いたくなります。この表の中で「上にいくほど大きくなっている」のはこの値だけだからです。しかし、それが間違いであることは、この表中にある計算式から(あるいは建築構造の初歩知識により)明らかでしょう。建物の重量にこの値をかけたものが「層せん断力」になるのですから、Ai とは「外力の分布」ではなく「層せん断力の分布」をあらわしているのです。 「保有水平耐力計算法」は、振動解析技術のエキスを利用した計算方法であることは先に説明しました。この振動解析を行う場合、一般的には建物を質点系モデルに置き換えます。この、質点系モデルの『質点』とは、建物の床位置にその階の質量を集中させたものです。だから、質点の数は建物の階数に等しくなります。さらに、この質点は水平方向にのみ移動するものと仮定しているのですが、これを『一つの質点は(水平方向という)一つの自由度だけもっている』といいます。ですから、五質点系のモデルならば、それは合計五つの(水平方向にかんする)自由度をもっていることになります。ところで、このような質点系モデルは、その自由度の数(つまり質点の数)にひとしいだけの『固有周期』と『固有モード』をもっています。(これも「固有値解析」によって求めることができます)

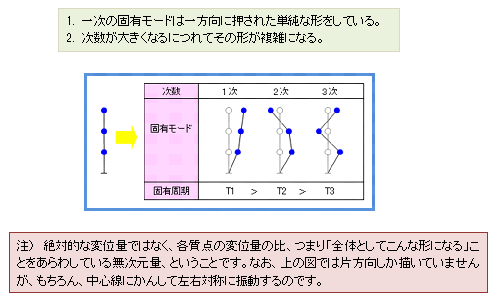

『固有モード』は別名『固有振動形』とも呼ばれるように、各次の固有周期における質点の相対的な変位量 注) をあらわしたものと考えることができますが、下の図に見るように、これには以下のような特徴があります。

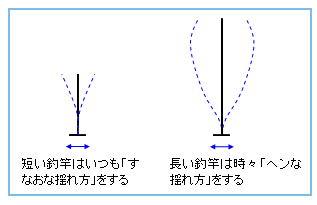

例えば、釣竿を手に持って垂直に立て、手を動かしてそれを揺らした状態を考えてみると、下図にあるように、釣竿が短い場合は手の動きと同じ方向に「すなおな揺れ方」をします。しかし釣竿が長くなると、根元に近い部分はそのまま手の動きについてきますが、先端の方は遅れてついてくるため、手の動かし方によっては全体として「ヘンな揺れ方」をすることがあります。

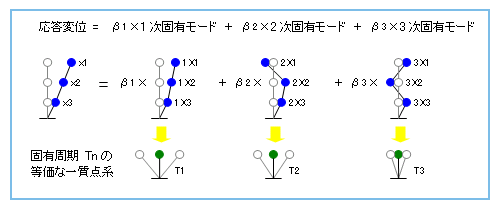

この『すなおな揺れ方』が『一次モード』です。そして、釣竿が長くなるにつれてなぜ『ヘンな揺れ方』が出てくるのか、それはそこに『高次(二次以降の)のモードが混ざってくる』からです。釣竿の長短とはもちろん固有周期の長短をあらわして、『短い釣竿』とは『固有周期が短い低層の建物』、『長い釣竿』とは『固有周期が長い高層の建物』のたとえとなります。ここから、『固有周期が長い高層の建物には高次のモードの影響があらわれてくる』ということですが、これをもう少し一般化すれば次のようなこととなります。各次の固有モードとは質点系の『行動パターン』のようなもので、質点系の『ふるまい(振動)』は、必ずこれらの『行動パターン』の組み合わせであらわすことができます。つまり、各次のモードの影響度をあらわすなんらかの係数をもとめ、それを固有モードにかけて全次数分足し合わせれば、それが質点系の振動になるのです。これが『モード合成法』別名『モーダル解析』で、具体的な計算としてはつぎのような図になります。

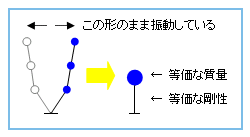

上の図にある「β1・β2・β3」が先に述べた『各次の固有モードの影響度をあらわす係数』(刺激係数)ですが、上図の下段にあるような、『各次の固有周期をもった等価な一質点系の応答値』でした。そしてこの『等価な一質点系』とは、下図にあるような、『等価な質量と剛性をもち、その次数に固有の振動形を保ったまま振動している質点系』になります。

これは『一質点系の応答値』なのですから、『応答スペクトル』によってもとめることができます。

すなわち、質点系の応答値は、

①固有周期

①固有周期

②固有モード(振動形)

②固有モード(振動形)

③応答スペクトル

③応答スペクトル

の三点セットがあればもとめられる、ということになります。また、次数が大きくなればなるほど、そのモードが応答値に与える影響は少なくなるという性質があります(だから「建物の一次固有周期」のことをたんに「建物の固有周期」と呼んでいるのです。) 固有周期の短い低層の建物にも、(平屋でない限り) 二次や三次の固有モードはありますが、それらの影響度は一次のモードに比べて相対的に少なく、結果的に無視できる程度のものとなります。場合によっては、各次数の足し合わせというような面倒なことを行わず、一次モードだけ考えればいいことになります。これに対し、固有周期の大きい高層の建物の場合は、一次モードだけ考えていたのでは「建物本来の揺れ方」を把握できません。そのため、二次とか三次まで考慮する必要があります。固有周期の長い高層の建物では二次や三次のモードも無視できなくなるということから、「保有水平耐力計算法」は、『二次や三次のモードが無視できなくなるような高層の建物には適用できない』ということになりますが、これが、「保有水平耐力計算法」の適用を高さ60mまでの建物に限定し、それを超える高層建築物については振動解析を行うこと、としている現行規定の根拠となっています。

さて、Ai分布がどのようにして導かれたかと言いますと、建物実際の地震波形を入力する。その時、建物に生じる最大地震力が解かります。これを、いろいろな地震波形を入力して同様に調べ、建物も数階~10階ぐらいの建物をいろいろ想定し、それらを同様に調査します。想定し調査したものを統計的に処理し、導かれたのがAi分布です。だから、モード合成法によりもとめられる実際の層せん断力の分布とよく一致しやすいこととなります。さらに、この分布には、一次だけでなく二次以降のモードも含まれています。「保有水平耐力計算法」は、『二次以降のモードは無視している』といいながらも、実際には二次以降の影響も間接的に考慮しています。

大地震時における建物の応答(エネルギー)

1)耐力からエネルギーへ

中小地震では地震によって建物が受ける力は、建物重量の 0.2倍が標準でした。一般の建物であれば、建物重量の 0.2倍の水平力が建物に作用しても建物の柱、壁などの水平耐力要素は弾性範囲(力と変形は比例関係(フックの法則))にあり、建物の耐力で地震によって作用する力に抵抗しているといえます。しかし、大地震時では、水平耐力要素が弾性範囲(力と変形は比例関係(フックの法則))であれば中小地震時の5倍、建物重量比でいえば建物重量と等しい水平力(建物重量の1.0倍)が建物に作用します。

一般の建物では、建物重量の 0.3~0.5倍程度の水平力耐力は持っていますが、さすがに、1部の特殊な建物(原子力発電所等)を除いて、建物重量と等しいかそれ以上の水平耐力をもっている建物は存在しません。 ということは、大地震に対して安全を確保できないとなるのですが、ここで救いの手が差し伸べられます。必ずしも 1G の力に対して安全に設計しなくてもいいですよ、と言うのです。

じゃあ、力でなければ何なのか、というと、それはエネルギーである、と言っています。ようするに、「 1G の地震力がもたらすエネルギーに対して安全であるように設計すればよい」ということなのです。では、ここで「エネルギー」について復習しておきましょう。エネルギーとは「仕事をする能力」のことです。物理学で「仕事」といった場合は下のような値をあらわすことになっています。

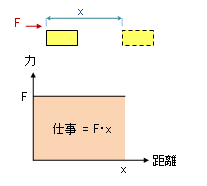

仕事 = 力 × (その力の方向に動いた)距離

ある物体に力 F を作用させてこれを距離 x だけ動かした場合の仕事は F・x です。

下図左にあるように、力を縦軸、距離を横軸にとったグラフにこの様子をあらわすと、仕事量 F・x とは、このグラフと横の座標軸で囲まれた面積に相当することが分ります。

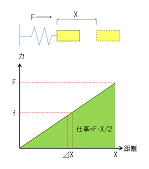

次に、この物体がなんらかのバネにつながれている状態、これが建物の例となります。

フックの法則により、力と距離は比例関係にありますので、ここにある通り、グラフは右上がりになります。この場合、物体が微小な距離 ⊿x を移動したとした時の仕事量は(この時の作用力を f とすれば) f・⊿x です。

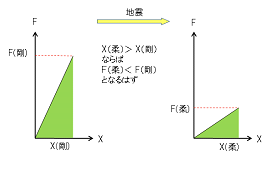

仕事の総量はこれを重ね合わせたものとなりますから、積分します。結果として(積分とは結果を求めること)、仕事の大きさはグラフと座標軸で囲まれた面積(三角形なので F・x / 2 )となります。 もちろん、建物の場合は、横向きについているバネは鉛直部材(柱や壁など)の水平方向剛性となります。ここで地震が来たときのことを考えて見ましょう。ここに、柔らかい建物と硬い建物があったとします。同じレベルの地震を受けたのであれば地震によって建物に働くエネルギーの大きさは同じなので、硬い宛者に発生する変位量は小さく、やわらかい建物に発生する変位量は大きくなります。しかし二つの面積(すなわち建物がした仕事量)は変わりません。

では、大地震時では、中小地震時に建物に作用する力は建物重量の0.2倍、大地震では建物が弾性域にあれば、建物重量の1.0倍となることについて先に説明しました。また、建物が弾性域にあるということは、フックの法則により比例関係にありますから、F1に対してF2は5倍 さらに、X1に対してX2も 5倍となります。すなわち、中小地震時の25倍のエネルギーが建物に作用することになります。ここで、一般の建物について考えてみます。一般の建物では、建物重量の1.0倍の水平力に対して弾性域にある建物は存在しません。建物重量の0.2倍を超えたところで柱や壁が降伏します。これ以降は、変形は進みますが、耐力の上昇は見込めない(塑性)状態となります。そして、水平変形できる限界を超えたところで、壊れる(倒壊する)となるのです。

この時、この建物がした仕事量は上図の着色した部分となります。一方、大地震時に作用するエネルギー量は 1/2 × F2 × X2 であるわけですから、着色した部分の面積が大地震時に作用するエネルギー量と等しければ、この建物は大地震時に地震により作用するエネルギーに対して十分な仕事をしているすなわち、倒壊しない訳です。このことをエネルギー一定則と呼んでいます。ここで、建物がした仕事とは、基本的には耐力と変形を掛け合わせたものですから、大きく変形できる建物では必要保有水平耐力のレベル「建物の重量に対する比」が小さくなるわけです。

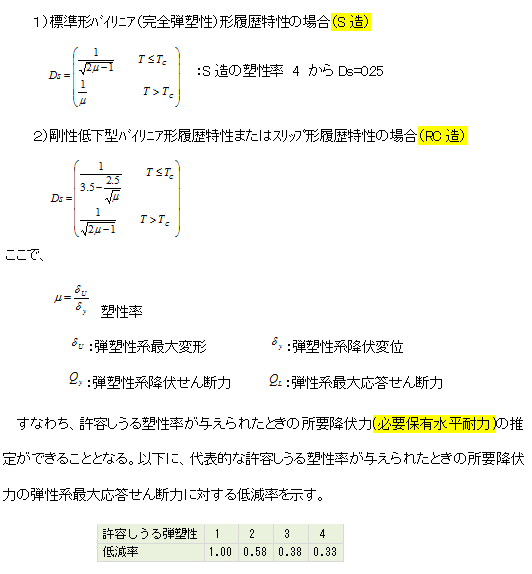

2)構造特性係数 Ds 値

構造特性係数 Ds 値は、要求される保有水平耐力の水準(必要保有水平耐力)を数値化したものです。この構造特性係数 Ds 値をどのように決定するかといいますと、建物を構成する個々の部品、つまり柱とか梁とかの「部材」に注目します。それらの特性を一つ一つ調べ上げ、変形能力が高いと思われるものから順に A, B, C という「格付け」を行います。そのランキング(「部材ランク」あるいは「部材種別」と呼ばれる)を集計した上で、最後は「多数決の原理」にしたがって建物の変形能力を数値化し必要保有水平耐力のレベル「建物の重量に対する比」を決定します。

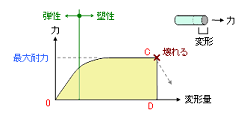

さて、柱なり梁なりの「部材」をさらにつきつめると、結局は鉄なりコンクリートなりの「材料」に行き着きます。そして、これらの材料の力学特性(力と変形の関係)とは以下のようなものです。材軸方向に加えた力が小さく、弾性限界を超えるまでは力と変形は比例関係にあり(フックの法則)、元に戻ろうとする力(復元力)を持つが、弾性限界を超える(塑性化する)と復元力が失われ、小さな力が大きな変形を生み出すようになる。つまり、力と変形の関係をあらわすグラフが「横に寝てくる」。

そして最大耐力に達した後、変形が増大し、やがて、壊れる(「破壊」あるいは「破断」と呼ばれる)。

材料による微妙な差異はありますが、その様子をごく図式的にあらわすと下のとおりで、塗りつぶした部分が「エネルギー吸収量」です。(「一般的な建物の力と変形の関係」と同じ)

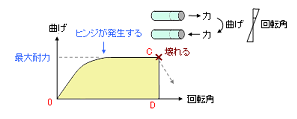

ここで、建物に地震による外力が作用すると、柱とか梁の材端に大きな曲げモーメントが発生します。この、柱とか梁の材端に働く大きな曲げモーメントの値が、部材の最大耐力より大きくなると「部材端にヒンジ(関節)が生じる」ことなります。

ご存知のとおり、曲げモーメントは「材軸方向に作用する、同じ大きさを持ち、かつ作用方向が反対な 2 つの力(偶力)が一定の距離をおいて作用する」ことにより生まれます。ですから、この「材軸方向に作用する力」が先のような特性にしたがうのであれば、曲げモーメントと変形(この場合は曲げによって生じる「回転角」を指す)の関係も同様の特性を持つはずです。 ヒンジによって「回転能力が生まれる」のは、このグラフが「横に寝てくる」ことの結果ですが、ここで重要なのは、グラフが水平に近くなってから「壊れる」にいたるまで、部材が一定の耐力(曲げ)を保持したまま変形が進行するという事実です。これは曲げモーメントを原因とする壊れ方なので「曲げ破壊」といわれます。材料が本来持っている力学特性に忠実で、変形に追随する能力が高いので、「粘りがある」という意味から「靭(じん)性破壊」と呼ばれています。

その反対は「粘りがない」「脆(もろ)い」で、これは「脆(ぜい)性破壊」です。これは、材料が本来持っている変形能力をフルに発揮する(つまり先の図の C 点に達する)前に壊れてしまう状態を指し、その典型的なものとして「せん断破壊」「付着破壊」「局部座屈破壊」などが挙げられます。

当然ながら、「靭性破壊は好ましい・脆性破壊は好ましくない」とされます。「部材に(曲げ)ヒンジが発生して建物が壊れていくのは健全な壊れ方である」とはそのような理由からです。ただし、この「健全な壊れ方」というのは、あくまでも建物が徐々に水平剛性を失っていくプロセスを指すのであって、「部材が壊れる・破壊する」という話ではありません。個々の部材レベルにおいては、靭性破壊だろうと脆性破壊だろうと、壊れてはいけないのです。これらから、部材の終局状態とは「最大耐力に達するまでは弾性で、その後、その耐力を保持したままどこまでも変形についていく」と考えることとなります。すなわち、建物の終局状態とは、「建物は保有水平耐力に達したが、しかし個々の部材は壊れていない」という状態です。

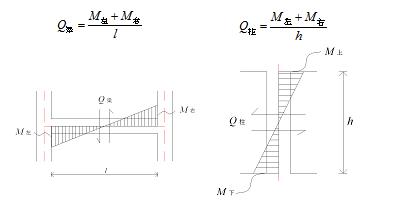

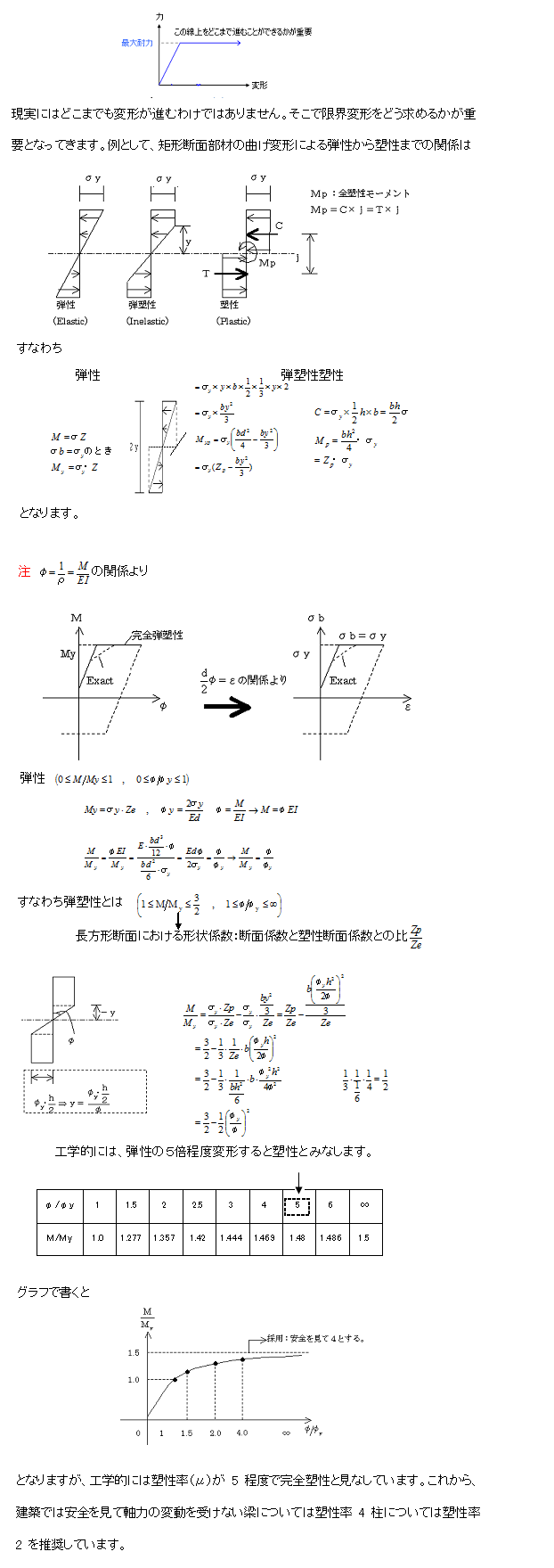

現実にはどこまでも変形が進むわけではありません。そこで限界変形をどう求めるかが重要となってきます。例として、矩形断面部材の曲げ変形による弾性から塑性までの関係は

補足 Ds値とエネルギー一定則

昭和48年に東京で開催された第5回世界地震工学会議において、New Markによりエネルギー一定則が経験則として発表された。このエネルギー一定則は、その後の建築基準法の改正(昭和56年新耐震設計法)の基礎となった理論である。

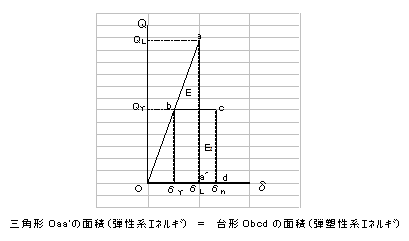

ここで、エネルギー一定則とは、バイリニア形の復元力特性(鉄骨構造のラーメン方向等)をもつ弾塑性系の地震応答に関する既住の研究結果から、最大の変形と降伏力の関係について、次のようなことが一般的に確認されている。比較的短周期の範囲では、初期周期の等しい弾性系の最大ポテンシャルエネルギーと下図に示すような弾塑性ポテンシャルエネルギーとは、降伏力にかかわらずほぼ等しい。このことをエネルギー一定則と呼ぶ。

①「弾性系・弾塑性系」においては、地震応答時の履歴によって吸収するエネルギー量(履歴曲線によって囲まれる面積)はほぼ同じ)

①「弾性系・弾塑性系」においては、地震応答時の履歴によって吸収するエネルギー量(履歴曲線によって囲まれる面積)はほぼ同じ)

②基準となる弾性系の応答は2~5%(RC S造対応)の初期減衰を考慮した値である。

②基準となる弾性系の応答は2~5%(RC S造対応)の初期減衰を考慮した値である。

さらに、エネルギー一定則と地震応答については、エネルギー一定則は多くの応答解析の結果から帰納されたNew Markの経験則であるが、加速度応答スペクトルが一定の領域「構造物の固有周期が短周期(2種地盤で0.8sec以下)の範囲であること」ではエネルギー一定則が比較的よく一致する。

すなわち、建築物が中層程度であればこの経験則を用いることができ、弾性応答スペクトルから弾塑性応答量を推定することが可能になり、実用上きわめて便利となることが確認されている。

それでは、エネルギー一定則における諸量の関係式を確認する。

上表は、塑性変形を許せば所要耐力は弾性時地震力よりかなり低減してよいことを表現している。RC骨組のようにきれつおよび降伏のためトリリニアー型の復元力特性をもつ場合でも、トリリニアー復元力の特性を考慮したRC骨組の弾塑性変位の推定法も青山により提案されている。具体的には、降伏後の変形がかなり進むことを考え、きれつ部分を無視し、降伏点剛性に基づいてバイリニア復元力を想定している。 また、RC壁や短柱のように大変形で耐力が低下する場合や、軸力による復元力低下がある場合には、塑性域での耐力が減少して、変形が急増して大きな被害を生じるおそれがあるので、十分の注意が必要となる。

崩壊形とは

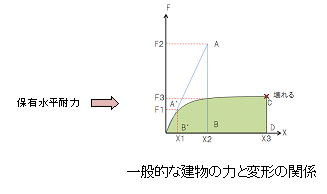

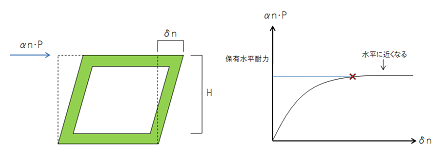

「平屋の建物」の「建物に作用する水平力と変位の関係」を下図に示しました。「水平力」とは建物の屋根の位置に作用する力であり、「変位」とは屋根の床の移動量となります。

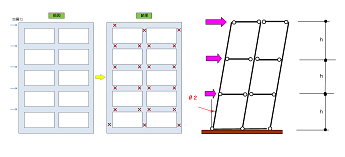

しかし、「保有水平耐力計算」は平屋の建物だけを対象にしているわけではありません。多層の建物であっても、この計算法を「各階ごとに独立して適用することができる」としています。ということは、ここでは、多層の建物を「平屋の建物が積木のように縦に重なったもの」と考えていいのでしょうか?

じつはその正反対で、多層の建物でも、強震時にあたかも平屋のようにふるまうのであれば、これを各階ごとに独立して適用することができるとなっているのです。以前から、建物の保有水平耐力をもとめる手法としては「節点振り分け法」や「増分解析法」がありました。しかし、これらは 1981 年に施行された「保有水平耐力計算」の発明品でありません。その昔から存在していた解析手法です。さらに、その名前とは裏腹に、「保有水平耐力計算」の中核をなしているのは「保有水平耐力のもとめ方」ではありません。必要保有水平耐力、もしくはその根拠となる構造特性係数のもとめ方こそがこの計算法の主要なテーマなのです。その理論的な根拠になっているのが先に述べた「エネルギー一定則」ということになりますが、厳密にいえば、これは平屋の建物にしかあてはまらない考え方です。したがって、この「エネルギー一定則」を多層の建物に拡張して適用するためには、「あたかも平屋のようにふるまう」建物でなければなりません。

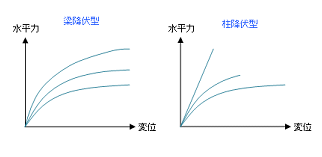

では、「あたかも平屋のようにふるまう」建物とはどういう建物なのか?簡単にいえば「中間階の柱にヒンジ(関節)がなく、梁の側にヒンジができる」建物、つまり「梁降伏型」の建物、ということになります。その反対は「柱降伏型」で、こちらは「各階がバラバラにふるまう」建物です。 建物の各階の水平力と変位の関係を一つの図に重ね合わせてみると、梁降伏型の場合は各階が「ほぼ相似形」で、柱降伏型の場合は「バラバラ」になります。

ここで、崩壊形の違いの影響についてですが、仮想仕事式で全体崩壊形を仮定して、保有水平耐力を求めたときは、梁にヒンジができるとして求めました。(各梁に回転変形 θ が生起) この時、この回転角は下図のようにすべて同じ値となります。このため、強震時に建物の各階の塑性化が進行したとき、最大耐力(保有水平耐力)に達するまで、各階とも粘り強く変形が進行すると考えることができるわけです。しかし、柱崩壊型では特定の階が保有水平耐力に達したときその階が崩壊してしまうため変形がストップしてしまいます。

すなわち、保有水平耐力計算では、この全体崩壊形を仮定して各階とも粘り強く変形が進行すると考え必要保有水平耐力のレベルを決定しています。しかし、あらゆる建物にそのような理想的な条件をもとめるわけにもいきません。そこで登場してくるのが、すでにご存知の「偏心率」であり、「剛性率」なのです。各階の立面的あるいは平面的な剛性に不均一があると、ある特定の階の塑性化が突出して進行するおそれがあるので、所定の係数をもちいてその階に大きな力がかかると考え、すべての階の塑性化が同程度に進行するように調整する・・・これが「偏心率」であり、「剛性率」であるといえますが、ここまでの話から分かるように、このような建物に対して「保有水平耐力計算」が出してきた答えは非常に疑わしいのです。